Homöopathie in schweren

Pathologien

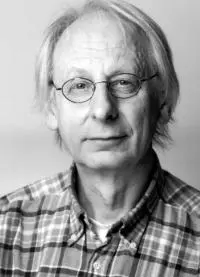

Dr. med. Ernst Trebin

An Mythen über die Homöopathie hat es ja keinen Mangel. Intern warnen viele vor dem Gebrauch des Kaffees oder

ätherischer Substanzen. Nicht nur, dass ich diese Verbote als überflüssig empfinde, vielmehr in ihnen oftmals nur

einen Vorwand sehe, eine unzulängliche Arzneimittelwahl zu kaschieren, ich habe auch sonst keine Bedenken, unsere

Medikamente neben zum Teil drastischen schulmedizinischen Maßnahmen einzusetzen. Wieviel mehr müssten denn

Antibiotika, Immunsuppressiva, Analgetika unsere Therapie behindern.

Einen anderen Mythos pflegen unsere Kritiker, die unsere Erfolge nur einem Placeboeffekt zuschreiben. Alle Achtung,

wenn wir damit sogar bei Krebs helfen können! Ich habe hier mal eine Reihe von schweren Pathologien

zusammengeschrieben, bei denen ich mit

Homöopathie signifikante Heilungen erreicht habe, die sich, und das scheint mir dabei wichtig, auch anhand

technischer Daten verifizieren ließen, also mehr Erfolg beweisen als eine reine Wohlfühlbehandlung erbringen

könnte.

Es sind dies Fälle von Hashimoto-Thyreoiditis über Morbus Crohn bis zu malignen

Knochenmarkserkrankungen.

- Fall 1: Hashimoto-Thyreoiditis

- Fall 2: Morbus Crohn

- Fall 3: Morbus

Waldenström

- Fall 4: Chronisch-lymphatische Leukämie

- Fall 5: Prostatakarzinom

- Fall 6: Osteoporose

Unter den hier Beschriebenen ist in fast allen der fortgeschrittenen Leiden Schulmedizin mit von

der Partie, deren Beitrag dem Patienten nicht zu verwehren ist. Damit ist aber auch keine sichere Aussage darüber

möglich, welcher Seite der Pokal zugesprochen werden kann. Es handelt sich aber gewiss um Krankheiten, an denen ich

ohne Homöopathie genug Menschen habe leiden oder sterben gesehen.

Nach meinen Erfahrungen habe ich keine Berührungsängste mit Allopathika, sofern sie nicht offensichtlich größeren

Schaden anrichten. Vielmehr kommt es mir sogar entgegen, wenn etwa eine Chemotherapie die Progression der

Erkrankung bremst, denn damit kann ich Zeit gewinnen, die ich brauche, um mich in den Fall hinein zu finden, aber

auch, um die Reaktionsfähigkeit des Patienten umzukrempeln. Wir müssen ja ganz tiefschürfend auf seine Konstitution

einwirken, was manchmal länger dauert als uns die Krankheit Zeit gibt. Klar ist, dass die Homöopathie auf einer

gänzlich anderen Ebene angreift, als die Schulmedizin; wir brauchen uns also nicht aus dem Weg zu gehen.

Über diese Einstellung kann man natürlich trefflich streiten, aber den Mut hätte ich nicht, wie JC Burnett dem

Patienten von jeglicher schulmedizinscher Hoffnung abzuraten – auch wenn ich das ganz gerne täte [1]. Nachdem der

Jahreskongress des DZVhÄ 2021 unter dem Motto stand: Dialog und Synergie – Homöopathie in der Integrativen

Medizin, kommt dieser Aufsatz ganz gut gelegen.

Schließlich darf ich mit diesen Fällen meine Arbeitsweise demonstrieren, die sich ein wenig weg entwickelt hat von

den homöopathischen Standards, seien sie traditionell ausgeübt

oder von modernen Schulen gelehrt. Wie schon mehrmals beschrieben, arbeite ich in chronischen Fällen in erster

Linie mit Arzneien mineralischer Herkunft, genauer: vor allem mit Salzen. Und hierbei habe ich mir einen so zu

nennenden dualen Weg angewöhnt, nämlich für jeden Patienten sowohl ein Kalium- als auch eine Natrium-Salz

einzusetzen [4].

Fall 1: Hashimoto-Thyreoiditis

Frau A.R., jetzt 70 Jahre

alt, betreue ich schon seit 1985, fast solange, wie ich als Allgemeinarzt niedergelassen bin, anfangs nur mit der

hausärztlichen Behandlung von Bagatellerkrankungen. Wegen der Vielfalt der Symptomatik, der Häufigkeit der

Konsultationen und den unter Umständen zahlreichen und wechselnden Mittelgaben kann

man so einen Fall nur in groben Linien beschreiben, sonst würde ein ganzes Buch daraus.

Eine Grundanamnese machte ich 1999 aus Anlass häufiger Nackenverspannungen. In ein ernsteres

Beschwerdebild traten wir ein ab 2005; damals entwickelten sich chronische Zahnfleischabszesse mit Fistelbildung.

Ich sah Gründe für ein Goldsalz und setzte nun auf Aurum muriaticum natronatum, eine Natrium-Verbindung deshalb,

weil sie auch unter einer ausgeprägten Sonnenallergie litt, führte die Behandlung damit aber nicht konsequent

durch, sondern erprobte noch ein paar weitere Kombinationen bzw. andere Lösungsansätze.

Sicher wurde ich mir dieser Arznei erst, als ein für meine Patientin erschreckendes Ereignis

eintrat, eine Amaurosis fugax. Im November 2011, in einer sehr stressreichen Phase, auch erschüttert durch den Tod

eines wertvollen Freundes, kam es zu einer flüchtigen Sehstörung, zur einem „partiellen Gesichtsfeldausfall links

nasal“. Eine sorgfältige Untersuchung in der Augenklinik konnte keine klare Pathologie aufdecken, allerdings wurden

wir im Rahmen der Diagnostik auf eine offenbar floride Hashimoto-Thyreoiditis aufmerksam mit stark erhöhten

Schilddrüsen-Antikörpern bei deutlich pathologischem TSH mit 65,04 mU/l, aber normalem fT3 und fT4. Auch weitere

Laborparameter wiesen damals unspezifische Irritationen auf: BKS 30/60 mm n.W.; Hb. 11,1 g/dl. Gleichfalls war der

Blutdruck massiv erhöht, ebenso das

Chlolesterin, die Triglyceride und die Creatinkinase. Es schien zumindest eine erhebliche somatoforme Fehlreaktion

vorzuliegen und sie wirkte insgesamt sehr krank. Ihre Genesung habe ich schon in einem kurzen Aufsatz beschrieben

unter dem Titel Homöopathie macht

schön [5].

Ich nahm die Behandlung wieder auf mit Aurum muriaticum natronatum, auch gestützt auf die Rubrik im Kent:

Blindheit vertikal, die als die für mich sinnvollsten Mittel aufweist: aur., calc., Caust., gels., Lyc.,

und Nat-m. Die Betreuung erfolgte nun konsequent mit

regelmäßigen Konsultationen, ein Vorgehen, das mir mittlerweile unverzichtbar erscheint, um chronischen Krankheiten

oder konstitutionellen Gegebenheiten gerecht zu werden.

Binnen eines Vierteljahres fand sie zu einer leidlich guten Verfassung zurück und einige der

technischen Parameter normalisierten sich. Ich gab ihr bis zur Niederschrift dieser Arbeit insgesamt 29 mal

Aurum muriaticum natronatum LMK, zwischendurch Syphilinum C200 3 mal, Ignatia C200 4 mal.

Parallel dazu kam auch Kalium sulfuricum zum Einsatz, 2 mal in C200, 14 mal in LMK und 5 mal in CMK – wobei ich für

eine genaue Bestimmung des Kali-Salzes keine sicheren Anhaltspunkte finden konnte.

Meine Patientin ist heute sehr gesund, das Zahnfleisch hat sich beruhigt, von der Sonnenallergie ist keine Rede

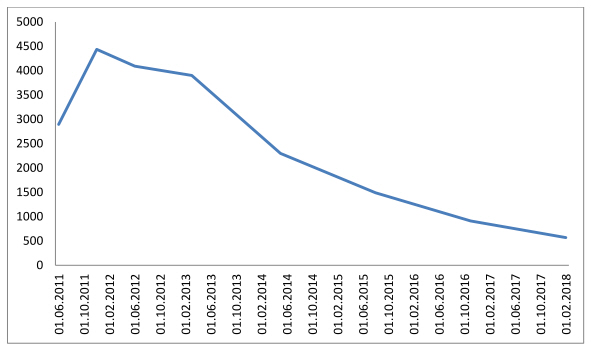

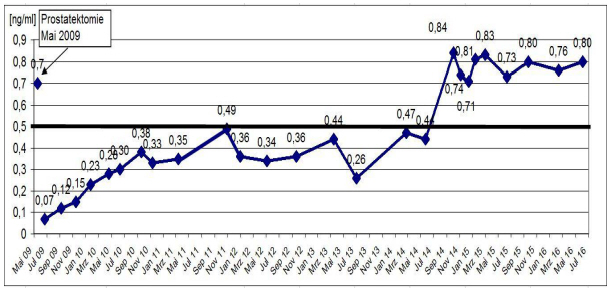

mehr, die Laborwerte und der Blutdruck stimmen wieder. Und den Verlauf des Schilddrüsenantikörpers

Anti-Thyreoglobulin gibt nun die untenstehende Kurve wieder.

Fall 1: Anti-Thyreoidin-Spiegel in U/ml

Bei einer Hashimoto-Thyreoiditis kenne ich normalerweise keine Spontanheilung, eine kausale Therapie gibt es nicht,

auch wenn von schulmedizinischer Seite gerne eine Substitution mit L-Thyroxin durchgeführt wird sowie

gegebenenfalls von Selen, beides auch

hier geschehen.

Man kann in diesem Falle über eine Spontanremission diskutieren nach Abklingen einer heftigen

Lebenskrise, die mit einer schweren vegetativen Entgleisung einherging. Ungewöhnlich bleibt der Verlauf trotzdem

und es scheint mir nicht abwegig, nachdem auch

andere Parameter eine klare Besserung erfuhren, hier von einem – messbaren! – Erfolg der Homöopathie zu

sprechen.

Auch in einem weiteren Fall von Hashimoto-Thyreoiditis und gleichzeitigem Morbus Boeck (Sarkoidose mit massiven

hilären Lymphknotenschwellungen) bei einer heute 49 Jahre alten

Patientin konnte über einige Jahre hinweg eine Vollremission beobachtet werden; die Thyreoidalen mikrosomalen

Antikörper (MAK) lagen anfangs über 10.000 U/ml, sind nun bei knapp 500 U/ml, auch die Sarkoidose ist nicht mehr

nachweisbar, weder radiologisch noch

laborchemisch. Leider fehlen mir hierzu die exakten Labordaten, weshalb mir eine wissenschaftliche Auswertung nicht

möglich ist. Und für eine saubere Präsentation in einem homöopathischen Magazin war die Mittelwahl zu konfus, die

erst in den letzten Jahren eine

Präzisierung erfuhr, meinen persönlichen Erfahrungsschritten folgend. Dennoch haben auch diverse Similes (statt

Similima) Einiges erreichen können, was sich nicht zuletzt an der ganz erheblichen Besserung von Begleitsymptomen

erkennen lässt.

back

Fall 2: Morbus Crohn

Vor zwei Jahren hatte ich den Fall des

Patienten H.N., heute 70 Jahre alt, der mich wegen akuten, heftigen, fast ausschließlich nächtlichen Diarrhoen

konsultierte. Von ihm wusste ich, dass er Anteile von Arsen in sich trägt. Er geriet nämlich viele Jahre zuvor in

einen fast

psychotischen Zustand, der damals allerdings einer Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zugeschrieben wurde.

Seinerzeit fiel auf, dass er nachts in einem Zustand von Verwirrtheit von einem Bett ins andere wanderte: ein guter

Hinweis auf Arsen (will aus einem Bett ins andere gehen).

Weitere Informationen zu seiner aktuellen Darmsymptomatik hatte ich allerdings nun nicht erheben

können, auch Kummer oder Stress verneinte er. Die Entzündungswerte im Blut waren erhöht mit einer BKS von 20/50

mm/h und 10.000 Leukozyten/µl. Hier lag also wohl kein viraler oder bakterieller Infekt vor – die Ergebnisse der

Stuhluntersuchung bestätigten dies –, sondern eine neu aufgetretene entzündliche Darmerkrankung im Sinne vermutlich

eines Morbus Crohn; auch dies bestätigte die Stuhluntersuchung mit einem deutlich positiven Calprotectin von 416

µg/g (N < 50 µg/g).

Arsenicum album C200, bei einer akuten Enteritis sicher die Nr.1, gegeben am 27.06.2019,

half ihm nicht. Am Tag darauf: weiterhin stündlich Diarrhoe nachts. Eine Dosis Natrium arsenicosum C200,

am 28.06.19 nachgelegt, brachte aber rasch Ruhe, und nach 14 Tagen

waren alle Werte wieder in der Norm (BKS 3/15 mm/h, Calprotectin < 20 µg/g). In den vergangenen Monaten hatte

ihm der Zahnarzt wegen einer umfangreichen Gebiss-Sanierung mehrmalige Antibiotika-Kuren verordnet (was bekanntlich

die Sykose weckt, der ich gerne

die Natrium-Salze zuordne). Und bei einer erneuten Befragung räumte er doch einen Ärger ein, über den er wohl –

auch Natrium! – zunächst nicht sprechen wollte.

Dies war ein relativ akutes Geschehen, aber ich konnte auch weitere langjährige M. Crohn-Fälle

schön auskurieren, einzelne jedoch auch nicht, wobei ich im Rückblick feststellen muss, dass manches bedauerliche

Nichtgelingen, auch in anderen Pathologien, dem Umstand geschuldet ist, dass ich immer noch, nach nun 50 Jahren

Verbundenheit mit der Medizin und seit 35 Jahren in eigener Praxis niedergelassen, ein Lernender bin, der täglich

Neues erfährt. So haben sich meine Einsichten in den Ursprung und die Bedeutung von Kranksein fortlaufend vertieft,

meine Arbeitsweise stetig verfeinert, mein Arsenal an Mitteln konsolidiert und die Erfolgsquoten erfreulich

verbessert – einhergehend mit der Erkenntnis, dass in chronischen Fällen nicht selten ein langer, Geduld

erfordernder Weg zu gehen ist, der nicht nur das Auffinden der besten Strategie umfasst, sondern auch den

langwierigen Abbau genetischer und biografischer Altlasten. Diese Anforderungen habe ich verstanden und angenommen;

die vielen Jahre der Behandlung und die große Zahl an Mittelgaben, die ich mit meinen Falldarstellungen häufig

aufzeige, belegen dies.

Seit Oktober 2018 betreue ich ein 16-jähriges Mädchen mit Morbus Crohn, das von der Uni-Klinik auf

Azathioprin, Cortison und Mesalazin eingestellt wurde. Begonnen hatte die Krankheit im Frühjahr 2018, nach einem

Skikurs, wo sie sich sehr allein gefühlt und unter viel Heimweh gelitten hatte. Der Calprotectin-Wert im Stuhl lag

Ende Juli 2018 bei 3000 µg/g (N<50µg/g) und hatte sich trotz klinischer Beschwerdefreiheit auch nach weiteren 3

Monaten mit oben genannter Therapie kaum verbessert. Ab Beginn meiner Behandlung mit Kalium arsenicosum

C200 (23.10.18) fiel er binnen 2 Wochen auf 925 µg/g und lag nach 7 Monaten homöopathischer Mitbehandlung

unter der Nachweisgrenze von 20 µg/g, nach vier Gaben derselben Arznei (weitere Dosen in C200 am 13.12.18, 7.02.19,

6.06.19 sowie in LMK am 11.07.19 und 30.09.19) im Wechsel mit 4 Gaben Natrium silicicum C200 (22.11.18, 17.01.19,

14.03.19, 9.05.19 sowie als LMK am 11.07.19), letzteres verordnet aufgrund anderer konstitutioneller Merkmale, u.a.

wegen einer massiven Akne, die sich zwischenzeitlich entfaltete, nun aber wieder bereinigt ist (Heringsche Regel?).

Die schulmedizinische Behandlung lief parallel weiter, wurde aber zunächst auf Azathioprin

reduziert. Später kam es aber wieder zu einem Rückfall sowohl der klinischen Symptomatik als auch der Laborwerte

und wurden die schulmedizinischen Maßnahmen wieder hochgefahren. Es stellte sich also die Frage, ob die

Stabilisierung noch nicht hinreichend oder meine Strategie noch verbesserungsbedürftig war. Dem Mädchen geht es

aber mittlerweile und anhaltend sehr gut, doch eine abschließende Beurteilung meiner Arbeit ist mir noch nicht

möglich.

back

Fall 3: Morbus Waldenström

Der M. Waldenström ist eine Form

der monoklonalen Gammopathie neben dem Multiplen Myelom und dem Plasmozytom, die sich nur durch eine

unterschiedliche Ausprägung kennzeichnen, aber gemeinsam eine Proliferation von Plasmazellen und eine vermehrte

Produktion eines einzelnen, „monoklonalen“ Immunglobulins aufweisen. Durch Verdrängung gesunder Knochenmarkszellen

kann es bis zu starken Defiziten an Erythrozyten, Leuko- oder Thrombozyten kommen. Ich wurde Zeuge schwerer

Verläufe, etwa mit spontanen Knochenfrakturen einhergehend, bis hin zu Todesfällen.

Frau C.E., jetzt 59 Jahre alt, steht in meiner Behandlung seit 1997. Ein schöner Behandlungserfolg war uns anfangs

gegeben mit der erfolgreichen Bereinigung einer Bartholonischen Zyste mit Natrium silicicum. Nicht nur diese

Eiterung sprach in ihrem Fall für Silicea bzw. eines seiner Salze, sondern auch eine vorausgehende Mastoiditis

(AUR., SIL.) sowie ein intermittierender Hörsturz (taub, intermittierend: sil.).

Die weitere Betreuung war sporadisch und situationsbedingt. Im November 2012 aber ergab die

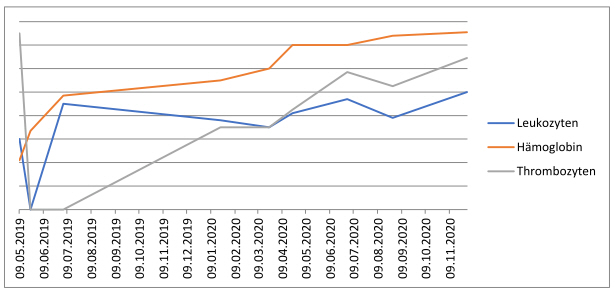

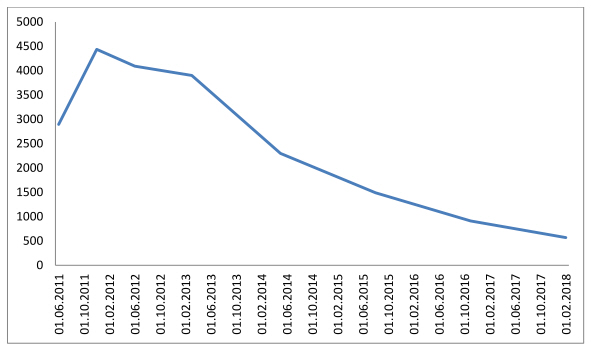

Abklärung einer auffallenden Anämie die Diagnose M. Waldenström. Eine Chemotherapie wurde eingeleitet und ich

begleitete sie weiterhin homöopathisch. Binnen 3 Jahren stieg das Hämoglobin als wichtigster Parameter von 6,9 g/dl

wieder an auf 14,0 g/dl (12.10.2015).

Sie stand unter Chemotherapie, unterzog sich der Traditionellen chinesischen Medizin (TCM), hier

vor allem mit verschiedenen Teesorten, und wurde durch mich homöopathisch behandelt. Meine Mittelwahl war unsicher,

zum Einsatz kamen nun Aurum muriaticum natronatum, Kalium sulfuricum, Carcinosinum und später wieder

Natrium silicicum. Es gab kaum Indikatoren außer den Laborwerten, die mir wegweisend hätten sein können,

abgesehen von etwas Nachtschweiß und etwas Herzstolpern – das ist es, was ich oben

meinte mit „sich in einen Fall hineinfinden“, denn gerade bei tiefen Pathologien fehlt oftmals die individuelle

Feinsymptomatik, die wir Homöopathen gerne hätten; sie erschließt sich aber mit fortlaufender Betreuung.

Und tatsächlich stürzte sie im Mai 2019 wieder ab auf einen Hämoglobin-Wert von 4,2, g/dl. Die

Chemotherapie wurde wieder angesetzt und ich schwenkte nun um auf Kalium silicicum im Wechsel mit Natrium

sulfuricum. Letzteres ist meines Erachtens eine der wesentlichsten Arzneien bei malignen Erkrankungen des

Knochenmarks, unter der Rubrik Leukämie 3-wertig aufleuchtend. Die unkontrollierte Proliferation einer Zelllinie

darf man gewiss dazu in

Analogie setzen und so orientierte ich mich an dieser Diagnose, denn M. Waldenström oder die anderen Synonyme gibt

es ja nicht in unseren Büchern.

Auch die TCM-Tees wurden weiter getrunken, und, wie unten stehende

Grafik zeigt, ging es bald wieder aufwärts. Dieser Trend setzte sich fort trotz eigenmächtiger starker Reduktion

von Ibrutinib® und schließlich auch den Verzicht auf die Tees. Der Erfolg hält bisher an und sie ist bester

Dinge, meine Gaben waren Kalium silicicum C200 4mal, in LMK 7 mal, (nach anfänglich ein paar Gaben

Natrium phosphoricum) Natrium sulfuricum C200 4 mal und in LMK 3 mal, Carcinosinum

LMK 2 mal, Thuja LMK 1 mal und zuletzt Medorrhinum C200 wegen

Knieschmerzen und wieder etwas Unruhe mit der Bartholinischen Zyste. Die letzten Laborwerte vom März 2021: Hb

13,9 g/dl, 4.800 Leukozyten, 129.000 Thrombozyten.

Fall 3: Morbus Waldenström – Blutbild (Relativwerte ohne Angabe der Dimension)

Gegenüber der anfänglichen durchaus erfolgreichen Therapie mit Natrium silicicum erwies sich aus

heutiger Sicht ein Wechsel zu Kalium silicicum als notwendig sowie die Ergänzung mit Natrium

sulfuricum, abgesehen auch von Carcinosinum, das in schweren, vor allem

malignen Pathologien unverzichtbar ist. Und das ist es, was das Behandeln eines chronisch Kranken erst erfolgreich

macht: die dynamische Anpassung der Mittelwahl im Zuge einer jahrelangen Begleitung.

back

Fall 4: Chronisch-lymphatische Leukämie

Herrn

Adolf L., geboren 1938, betreue ich seit Februar 2003. Sein primäres Anliegen waren ein Ohrgeräusch, eine

Harnröhrenenge, Pollinose und Fußpilz. Ich erwähne den Vornamen, denn er wirft ein Licht auf seine Biografie: der

Vater war ein Anhänger des Nationalsozialismus, wurde als Flieger über England abgeschossen. Herr L. wuchs vaterlos

auf, an der Seite einer strengen Mutter. In der Anamnese wird im Weiteren nur von Nasenbluten in der Jugend

berichtet, von einer Empfindlichkeit gegen kalte Füße sowie von

einer Abneigung gegen Fett und Käse.

Verwunderlich ist es also nicht, dass ich seine Beschwerden über viele Jahre nicht in den Griff bekam; Probleme

mit Fett spricht für Pulsatilla, das ich in chronischen Fällen als Sulfurwerte [3]. Auch das

Symptom nose obstructed, lying verweist auf Pulsatilla bzw. also ein

Schwefelsalz [2]. Auch wegen der sich abschälenden Handteller wäre Natrium

Sulfuricum angezeigt gewesen, das absolute Hauptmittel bei Pollinose; es half aber nicht.

Er blieb trotzdem meinen Behandlungsversuchen treu, bis schließlich, nach dem Tod seiner Frau, eine

Chronisch-lymphatische Leukämie (CLL) diagnostiziert wurde. Natürlich wurde nun eine Chemotherapie angesetzt, aber

auch ich legte mich noch einmal ordentlich ins Zeug. Als eine Dosis Psorinum C200 endlich einmal eine gute Wirkung

zeigte, die Nosode, die hinter Sulfur steht, wurde mir klar, dass ich mit Nat-s. doch richtig lag; schließlich ist

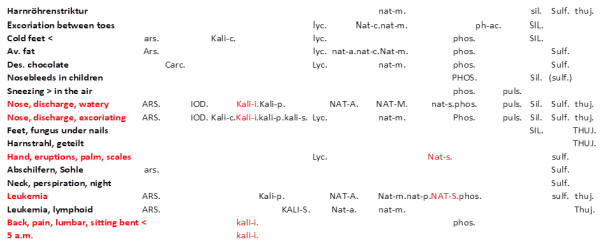

diese Arznei, wie oben schon erwähnt, von hohem Nutzen auch bei der Leukämie – siehe auch die

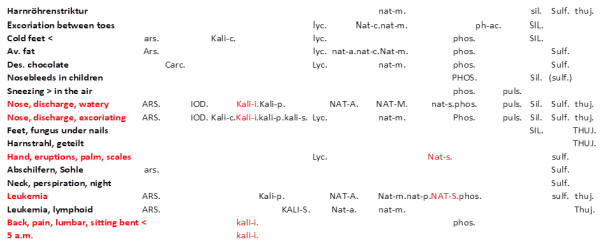

Repertorisationstabelle! (Die keynotes sind in rot eingetragen.)

Harnröhrenstriktur, Pollinose, lymphatische Leukämie

Verwendet wurden die Repertorien von Kent und Mirphy, angeführt werden nur die für

den Fall relevanten Mittel

Die zweite Linie fuhr ich mit Kalium jodatum – erst relativ spät mit seinem enormen Nutzen von mir

entdeckt, allgemein und in diesem Fall –, welches gerade bei heftigem allergischem Niesen und Fließschnupfen

angezeigt ist. Zum einen suche ich in allen chronischen Fällen auch nach einem Kalium-Salz, insbesondere in

malignen Leiden, weil es mir das mineralische Äquivalent zu Carcinosinum ist, zum anderen bestätigten mir einige

Symptome diese Arznei:

Rückenschmerz beim Sitzen, vorgebeugt (back pain, lumbar, sitting bent agg.): kali-i.! Ferner:

Ischialgiforme Schmerzen nachts, speziell gegen 5 Uhr, der klassischen Kalium-iodatum-Zeit. Damit

gelang mir nicht nur die vollständige Kontrolle über seine Pollinose, sondern, wie es

scheint, auch über seine Leukämie. Das Blutbild ist wieder völlig in Ordnung, der Onkologe staunt, wagt es aber

nicht, die Chemotherapie völlig einzustellen. So erhält unser gemeinsamer Patient seine Arznei Imbruvica® 140 statt

3 mal pro Tag seit längerem nur noch einmal, also stark unterdosiert.

Natürlich arbeitet man sich auch mit der optimalen Mittelwahl nicht mit einem Schlag aus der Krankheit heraus,

sondern melden sich im Laufe der Therapie immer wieder noch unerlöste Beschwerden, hier mal eine depressive

Verstimmung (Nat-s.), dort eine heftigere Kehlkopfentzündung oder eine Rhizarthrose (Kali-i.). Aber das Auftauchen

dieser Symptome nach Abklingen der jeweiligen Mittelwirkung bestätigt stets erneut die eingeschlagene Linie, zumal

wenn die weiteren Gaben diese Erscheinungen wieder bereinigen. Mein Patient ist nun mit seinen 83 Jahren

erstaunlich fit, hat auch keinen Nachtschweiß mehr, ein Indiz dafür, dass die Tumoraktivität zur Ruhe gekommen

ist.

Übrigens: nicht alle Symptome sind von Natrium muriaticum oder Natrium carbonicum, von Pulsatilla, Sulfur oder

Natrium sulfuricum, von Kalium carbonicum oder Kalium jodatum abgedeckt, den Grundbausteinen meiner zwei Linien.

Auch Lycopodium bestätigt mir meinen Weg in diesem Falle, da ich dieses Mittel pflanzlicher Herkunft gerne als das

chemisch reine Äquivalent Natrium sulfuricum rechne.

Fürs Protokoll: er erhielt nach der Diagnosestellung CLL Nat-s. C200 8 mal, in LMK 5 mal; Kali-j. C200 5 mal, in

LMK 15 mal; Psorinum C200 3 mal; Carcinosinum C200 2 mal, in LMK 2 mal; Syphilinium C200 4 mal; Con. C200 1 mal;

zwischendurch, wegen des nicht ganz glatten

Verlaufs, auch für eine Weile Natrium arsenicosum.

back

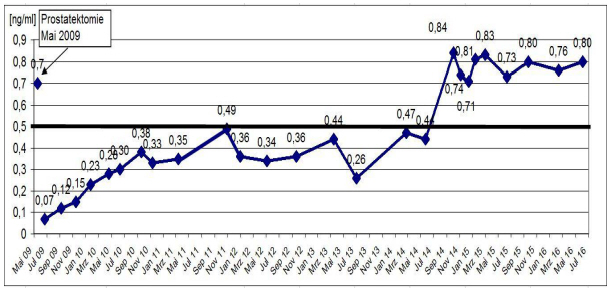

Fall 5: Prostatakarzinom

Über diesen Fall habe ich schon öfter

berichtet, u.a. beim ICE 16 in Köthen: Herr N.S., heute knapp 60, kam vor 22 Jahren in meine Behandlung wegen einem

chronischen Tubenkatarrh. Es gab genügend Hinweise für Phosphor, womit die Therapie auch einigermaßen

befriedigend geführt werden konnte. Nach einiger Zeit entwickelte er aber über Nacht eine Hodenschwellung, die als

Seminom erkannt wurde und zur Hodenentfernung führte. In der Vermutung, dass meine Mittelentscheidungen bis hierher

noch nicht hinreichend gut sein

konnten, wenn ein derartiges Krankheitsbild auftaucht, suchte ich nach besseren Wegen, seine Gesundheit zu

stabilisieren. Aber auch die neuen Strategien erwiesen sich als ungenügend, insofern, als sich nach einigen Jahren

auch noch ein Prostata-Karzinom einstellte und gleichfalls operativ saniert wurde.

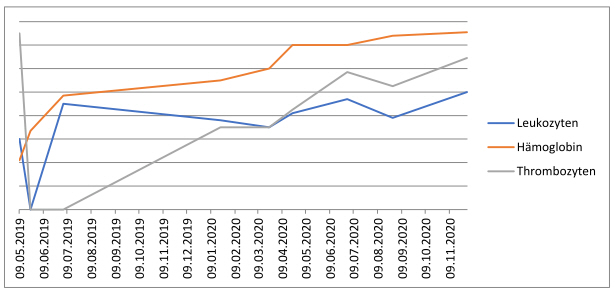

Neue Anläufe meinerseits gingen bis hin zu Goldsalzen, aber auch diese Wege blieben von

zweifelhaftem Wert, weil die regelmäßigen Nachuntersuchungen nun einen kontinuierlichen Wiederanstieg des

Prostataspezifischen Antigens (PSA) erkennen ließen. Meine Bemühungen konnten, wie die stetige grafische Auswertung

durch den Patienten zeigte, die Progression zunächst noch auf einem gewissen Plateau halten, bis es zu einem

offenbar exponentiellen Anstieg des PSA kam. Nun kam ich endlich darauf, angesichts seiner Drüsen-Tumoren Kalium

jodatum einzusetzen im Wechsel mit Carcinosinum. Nun stockte derAnstieg und ließ sich der Wert wieder auf einem

Plateau halten, und dies bis heute. Ob hinter der Entwicklung nur eine Regeneration gesunder Prostata-Restzellen

steht, konnte auch durch eine PET-Untersuchung nicht geklärt werden (Positronen-Emissions-Tomografie). Meines

Erachtens ist wohl eher ein Karzinom-Rezidiv zu vermuten, das offensichtlich schwer, aber schließlich doch unter

Kontrolle zu halten ist, alleine mit Homöopathie.

In der zweiten Linie kam dann der ursprüngliche Phosphor wieder zu Ehren, jedoch als Natrium

phosphoricum. Mit dieser Gesamtstrategie konnte der Patient enorm stabilisiert werden, zeigte es sich aber auch,

dass die anfängliche Therapie viel zu simpel und oberflächlich war, um seiner wirklichen Pathologie Herr zu

werden.

Fall 5: PSA-Werte im Laufe der Therapie

back

Fall 6: Osteoporose

Zu guter Letzt noch eine kleine

Fall-Vignette: Bei Frau R.H., heute 75 Jahre alt, aber noch recht munter, wurde vor vielen Jahren eine Osteoporose

diagnostiziert und daraufhin die Therapie mit Prolia® begonnen, einem spezieller Antikörper namens Denosumab,

der

osteolytische Enzyme blockiert und damit den Knochenabbau verhindern soll, 2 mal im Jahr i.m. zu verabreichen.

Leider änderte sich nach einiger Zeit der Anwendung nichts. Nach einer gewissen Pause suchte die Patientin bei mir

Rat und Hilfe, startete sicherheitshalber aber gleichzeitig noch einmal die Behandlung mit Prolia®.

Mein Beitrag war Kalium phosphoricum, nicht durchgängig gegeben wegen zeitweiser Verunsicherung in der Mittelwahl,

aber unter sorgfältiger Beachtung von Begleitsymptomen schließlich wieder aufgegriffen; sie erhielt es seit dem

16.07.2015 4 mal in C200 und 8 mal in LMK. Heute, am 11. Mai 2021, präsentierte sie mir die jüngste

Knochendichtemessung: von einem anfangs unterdurchschnittlichen Wert von 94% war sie nun wieder in der Norm von 100

% angekommen. Vor einer ersten Prolia®-Serie war der Ausgangswert noch niedriger, das Erreichen der Norm gelang

aber nur im Zusammenwirken mit der Homöopathie.

back

Resümee

Ich hoffe, mit dieser Arbeit und den Falldarstellungen, die beispielhaft für viele

andere Behandlungen stehen, belegen zu können, dass die Homöopathie mehr ist als Placebo, dass sie wirkt, und zwar

messbar. Gleichzeitig ist mir wichtig zu zeigen, dass es einer höheren

Raffinesse bedarf, um zu diesen Ergebnissen zu kommen, als mit der von mir als zu naiv empfundenen

Polychrest-Homöopathie, wie ich sie zwar gelernt, die ich aber doch für mich ein gutes Stück weiter entwickelt

habe.

Bamberg, im Mai 2021

Literatur:

[1] Burnett J.C. Die Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel.

München: Müller & Steinicke; 1991.

[2] Murphy R. Homeopathic Medical Repertory, Second edition. Dunrango, Colorado, USA:

Hahnemann Academy of North America; 1996

[3] Trebin E. Homöopathie macht schön.

[4] Trebin E. Kann dieser Weg noch richtig sein?

[5] Trebin E. Pulsatilla und ihre Freunde.

Zusammenfassung:

Dieser Aufsatz versucht zu belegen, dass Homöopathie sich nicht wesentlich

behindern lässt durch eine schulmedizinische Begleitbehandlung, sofern als unverzichtbar gesehen. Anhand

einiger Fälle höhergradiger Pathologien wird auch aufgezeigt, dass die guten Ergebnisse nicht nur einer subjektiven

Wahrnehmung zuzuschreiben sind, sondern auch sich in technischen Werten niederschlagen.

Schlüsselwörter:

Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus Crohn, Morbus Waldenström, chronisch

lymphatische Leukämie, Prostata-Karzinom, Osteoporose

Summary:

This essay tries to document, that homoeopathy should not be essentially disturbed

from an accompanying treatment by conventional medicine, in case of indispensable. Based on a few cases of

higher-degreed pathology also can be shown, that the good results not only are

attributed to a subjective perception, but also can be verified by technical values.

Keynotes:

Hashimoto-thyreoiditis, Crohn‘s disease, Morbus Waldenström, chronic lymphatic

leukemia, cancer of prostate, osteoporus

Wichtiger Hinweis für den

Einsatz der Rezepte

und Ausschlusskriterien

Weitere Artikel von

Herrn Dr. Trebin

Inhaltliche Verantwortung und zur Kontaktaufnahme:

Dr. med. Ernst

Trebin

Arzt

Gemeinschaftspraxis für klassische Homöopathie

Küchelstraße 1A

D-96047 Bamberg

Tel. 0951 / 203385

Fax 0951 / 203424

Email: e.trebin@web.de

URL: https://www.ernst-trebin.de

|